Ateliergespräch - Franz Gertsch

„Ich bin kein Heimatmaler“- ein Gespräch mit Franz Gertsch anlässlich seines 90. Geburtstags im Beisein seiner Frau Maria

„Ich bin kein Heimatmaler“- ein Gespräch mit Franz Gertsch anlässlich seines 90. Geburtstags im Beisein seiner Frau Maria

Herr Gertsch, morgen feiern Sie Ihren 90. Geburtstag und blicken auf eine erfolgreiche Laufbahn zurück. Dürften Sie aus heutiger Sicht Ihrem 20-jährigen ICH einen Rat erteilen, was würden Sie ihm mit auf den Weg geben?

Das ist eigentlich eine unerlaubte Frage [lacht]. Nein, die Zeit ist unerbittlich und ich denke, auch wenn ich mir einen Ratschlag gegeben hätte, hätte ich ihn dann doch nicht befolgt. Weil mein Weg schicksalshaft ist und vor allem nicht im Nachhinein daran herumgedoktert werden kann.

Augustinus schreibt in seinen confessiones um 400 nach Christus: „Was ist also Zeit? Wenn mich niemand darüber fragt, so weiss ich es, wenn ich es aber jemandem auf seine Frage erklären möchte, so weiß ich es nicht.“ Was bedeutet Zeit für Sie?

„Was ist also Zeit?“ Sie ist irgendwie unerbittlich. Man kann die Zeit nicht bremsen oder zurückstellen oder vorwärtsschauen. Aber wir alle sind gleichermaßen in dieses Zeitsystem involviert.

Wird Zeit wertvoller, je älter man wird?

Ja. Gerade im Zen-Buddhismus wird Zeit als etwas ganz Kostbares angeschaut und man muss sehr gut mit ihr umgehen und sie nutzen. Man fragt mich immer: „Wie lange malst Du täglich noch?“ Doch das hat eigentlich nichts mit der Arbeit zu tun, denn meine Bilder sind sozusagen Tagträumereien. Ich suche Bilder, in denen ich das ausdrücken kann, die verfügbar sind für meine Malerei.

Ist Spiritualität wichtig für Sie und ihre Arbeit?

Es ist eine philosophische Arbeit und in dem Sinne auch spirituell. Ich besinne mich auf grosse Künstler, wie Leonardo oder Dürer. Auf die Musik und die Literatur. Ich spiele selbst Klavier und meine, dass meine Bilder auch eine musikalische Qualität haben. Und die Beschäftigung mit diesen verschiedenen Künsten kann man auch spirituell nennen.

Zeit zu visualisieren, hat Künstler über die Jahrhunderte hinweg bewegt. Sie nähern sich dem Thema über die Jahreszeiten und revitalisieren damit ein klassisches Thema, verzichten jedoch auf allegorisches Bildpersonal und zeigen uns stattdessen im großen Format ein Waldstück, in das ein kleiner Pfad hineinführt. Ist die Natur der Kern unseres Zeitempfindens? Sollten wir ihr mehr Aufmerksamkeit widmen?

Ja, ich denke, die Natur ist ein Spiegel der Zeit, der alles zwischen Geburt und Tod unterworfen ist. Natur kann Trost sein, kann Melancholie sein oder auch Erschrecken.

Mensch und Natur sind zentrale Aspekte in Ihrem Werk. Die Portraitierten stammen oft aus Ihrem direkten Umfeld, die Naturmotive finden Sie meist direkt vor Ihrer Haustür, in Rüschegg. Ist es leichter, das zu malen, was man am besten kennt, wozu eine grosse Nähe besteht?

Auf die Frauenportraits bezogen ist das eigentlich ein Missverständnis, denn die Frauen habe ich zuvor nicht gekannt. Das waren Begegnungen. Einige hat meine Frau Maria entdeckt und zu uns eingeladen. Die Frauenportraits zeigen eher „die Frau, das unbekannte Wesen“. Und das habe ich auch in den jungen Frauen gesucht. Ich hatte das Gefühl, diese jungen Gesichter, die noch die Zukunft vor sich haben und auch wie eine Frage dastehen, eignen sich. Was mich immer wieder erstaunt ist, dass ich genau die Modelle gefunden habe, die das ausdrücken konnten.

Die Sujet rings ums Haus ist die Pestwurz, die es auch in Japan, Amerika, Europa gibt, vereinfacht: auf der ganzen Welt. Und die Gräser ebenfalls und Schwarzwasser gibt es auch. Sogar vom Namen her gibt es in Amerika ein Blackwater. Weil diese Sujets nah und verfügbar waren, war das natürlich toll.

Ist Nähe bei Ihnen auch mit Heimat verbunden?

Ich bin kein Heimatmaler. Ich könnte nicht Eiger, Mönch und Jungfrau malen, denn meine Modelle und die Bilder sind wie Ausschnitte aus dem großen Kosmos.

Gilt für Ihre Werke, dass sie eine Art Allgemeingültigkeit haben und symbolisch für etwas stehen, also für den jugendlichen Geist und die Schönheit in den Portraits und für die Größe und vielleicht auch die zeitliche Komponente in der Natur?

Das kann man so sagen. Sie sind verfügbar für meine Vision als Maler.

Ihre Malerei wirkt aus der Ferne fotorealistisch. Tritt man näher an die Bilder heran, werden sie zunehmend abstrakt. Sehen und Wissen treiben auseinander. Kann die Kunst sichtbar machen, was uns sonst verborgen bleibt?

Den Begriff fotorealistisch habe ich nicht gern, weil man sieht, dass es ein Gleichgewicht zwischen Abstraktion und Realität ist. Es hat nichts mit dem zu tun, was die amerikanischen Fotorealisten machen, davon möchte ich mich absetzen. Der größte Effekt, den meine Bilder erzielen ist das Déjà-Vu. Gerade die Jahreszeiten-Bilder mit dem Waldweg, da sagen viele, „ja, das ist mir so bekannt“.

Ab 1986 verlegten Sie sich für rund zehn Jahre ausschließlich auf das Medium des Holzschnitts und knüpften damit an frühe Experimente mit eben diesem Medium an. Statt jedoch kleinformatige Drucke zu machen, schufen Sie riesige Holzschnitte als Unikate. Was ist das Besondere am Holzschnitt, dass Sie für einen einzigen Abzug derartige körperliche Mühen auf sich nahmen?

Körperliche Mühen sollten für einen Maler eigentlich kein Hindernis sein, im Gegenteil. Holzschnitt ist nicht das geeignete Medium, um eine realistische Darstellung mit weichen Übergängen und einem Hell-Dunkel-Effekt zu machen und ich musste dafür eine neue Technik erfinden. Allgemein gilt für meine Arbeit: ich suche immer wieder das Abenteuer, eine neue Herausforderung. Weil das Sujet mir sagt, wie es gemalt werden soll. Wenn ich ein Bild anfange, suche ich stets wieder den Anfängergeist.

Gibt es eine Liste, was noch gemalt werden muss?

Im Moment ist das ein bisschen… [überlegt], traurig ist nicht der richtige Ausdruck, aber ich habe sehr klare Vorstellungen von noch mehreren Bildern, doch was ich davon noch realisieren kann, ist ein Fragezeichen.

Ich kann mir vorstellen, dass es doch auch wiederum sehr beruhigend sein muss, diese klaren Vorstellungen zu haben?

Es hat natürlich damit zu tun, dass ich noch mal einen Sprung gemacht habe, indem ich die realistische Farbigkeit wegliess und die Farben ganz frei wählte. Ich könnte jetzt beispielsweise das Sujet Gras weiterentwickeln. Da gäbe es viele Möglichkeiten.

Einen wichtigen Part in Ihrem künstlerischen Schaffen nimmt Ihre Frau Maria Gertsch ein. Sie begleitete das gesamte Werk und war an der Entstehung jedes Holzschnitts beteiligt. Sind Sie ein Künstler-Paar und inwieweit nimmt Ihre Frau Einfluss auf Ihre Bildfindungen und Entscheidungen?

Maria: Unter Künstlerpaar versteht man meistens, dass die Frau auch Künstlerin ist oder, dass beide künstlerisch arbeiten. Das tue ich nicht. Aber die Arbeit, die Franz macht, wäre nicht möglich, wenn ich dagegen wäre. Nicht, wenn man so nah zusammenarbeitet. Er fragt mich oft nach meiner Meinung und dann muss ich meinen Spürsinn walten lassen.

Franz: Was ich sehr schön und einmalig finde, sind Marias Filme. Sie hat in den letzten Jahren fast jedes Bild dokumentiert. Nur sie konnte das machen. Wenn Maria filmt, merke ich es meistens gar nicht.

Sind sie so etwas wie die „Biografin“ ihres Mannes, ist seine Arbeit ihr künstlerisches Sujet?

Sind sie so etwas wie die „Biografin“ ihres Mannes, ist seine Arbeit ihr künstlerisches Sujet?

Maria: Ja, ein bisschen, wenn man es so will. Ich habe im Laufe der Zeit die ganze Künstlergeschichte miterlebt und mich hat interessiert, das festzuhalten. Ich habe mit Super Acht angefangen und draussen kleine Wasserfilme gemacht, anstelle Wäsche zu waschen. Ich habe das statt Tagebuch gemacht, als Einblick ins Atelier. Werkstattfilme habe ich sie genannt.

Ihre Gemälde wirken auch durch das große Format. Steht man vor ihnen, füllen sie eigentlich das gesamte Blickfeld aus. Brauchen wir Menschen diese Vergrößerung des Kleinen, um seine Bedeutung erahnen zu können, um das Besondere im scheinbar Banalen zu empfinden?

Eigentlich braucht man Kunst überhaupt nicht, das ist ja das Schöne [lacht]. Aber wenn man sich vorstellt, es gäbe die Kunst nicht, die Musik, die Malerei, die Dichtkunst... Die Frage ist immer, warum macht der Mensch Kunst? Ich habe da auch keine Antwort, ich kann nur sagen, das Glück zu sehen bringt Malerei, das Glück zu hören Musik, das Glück zu sprechen die Dichtkunst. Es ist Ursache und Wirkung. Warum die Bilder wiederum so gross sind, hat verschiedene Komponenten. Zum einen wollte ich, dass man nicht mehr einfach so an den kleinen Formaten vorbeischreitet wie in den Museen, von einem zum anderen. Ich wollte anhalten, ich wollte den Betrachter zwingen, sich damit zu beschäftigen. Zum anderen gibt aber auch ganz praktische Momente, die ein großes Format verlangen. Wenn man zum Beispiel als Vorlage ein Dia hat wäre es für ein kleines Bild zu viel Licht, das kann man gar nicht umsetzen. Je weiter ich mich jedoch vom Bild entferne, desto mehr verbessern sich die Farbigkeit und die Schärfe. Das hat mich gereizt, dort fand ich Freiheit als Maler.

Einige Ihrer Gemälde sind danach auch als Holzschnitte entstanden. Wieso diese zweite Auseinandersetzung mit dem gleichen Motiv?

Es ist nicht so, dass immer zuerst die Malerei und dann der Holzschnitt entstanden ist - es gibt auch den umgekehrten Fall. Ich fand es interessant, die zwei Möglichkeiten auszuspielen. Die Malerei kommt auf einen zu, sie beherrscht den Raum, während der Holzschnitt in die Tiefe geht.

Sind die Motive, mit denen Sie sich zweimal beschäftigt haben, besonders wichtige Motive für Sie gewesen?

Was soll ich jetzt sagen... es ist ja immer eine süsse Qual, wenn ich ein Bild fertig habe und es ist noch keine neue Vorlage bereit. Im Laufe der Zeit habe ich immer wieder auf frühere Vorlagen zurückgegriffen. Aber auch, wenn ich das Gleiche wiederholt habe, glaube ich nicht, dass ich es strapaziert habe. Vielmehr habe ich gespielt und die Möglichkeiten ausgeschöpft, die Motive schöpferisch zu gestalten.

Ihr gesamtes Werk basiert auf Ihren eigenen Fotografien. Sie übertragen diese mit großer Akribie auf die Leinwand, aber auch – wie der Schwarzwasser-Holzschnitt, vor dem wir hier gemeinsam sitzen dürfen – in den Holzschnitt. Auch die Gräser beruhen auf Fotos. Woher wissen Sie bei diesen fließenden Momenten, beim Schwarzwasser im wörtlichen Sinne, was der richtige Moment ist, abzudrücken. Warum es genau dieser Moment ist und kein anderer.

Ich glaube, als Künstler braucht es eine gewisse Begabung und die kommt dann zur Geltung. Es ist natürlich das geschulte Auge, es ist fast eine Art, wie sagt man, déformation professionnelle, dass der Maler alles, was er anschaut, eigentlich malt. Dann ist dieses Schauen natürlich auch ein Ausschauen nach einer Möglichkeit, das als Bild, als Ausschnitt aus dem Kosmos darzustellen. Wichtig ist, dass nicht nur der Gegenstand zählt, sondern auch die Zwischenräume, die für den Maler sehr wichtig sind. Wenn Sie das Gräser-Bild anschauen, sind die Formen des roten Hintergrundes so bedeutend wie die Gräser selbst.

Lange haftete Ihnen der Ruf des langsamen Malers an, weil Sie sich über lange Zeiträume so akribisch mit einem Bild beschäftigten. Ihr Œuvre umfasst nach vier Jahrzehnten Arbeit, etwa 60 Bilder und 18 Holzschnitte. In Ihren jüngsten Arbeiten haben Sie sich – so sagen Sie – zum schnellen Maler entwickelt. Läuft Ihnen die Zeit davon? Gibt es noch zu viele ungemalte Bilder?

Das ist eine vielschichtige Frage. Das mit der Langsamkeit stimmt natürlich nicht. Wenn man einen Film von Maria anschaut, zum Beispiel wie ich die Große Pestwurz male, dann ist das in wahnsinniger Geschwindigkeit, wie ich vorzeichne, ganz flüchtig und schnell. Wenn ich dann male, benötige ich die Zeit. Aber es geht keine Sekunde verloren, wenn ich die Farben auf der Palette habe und dann mische, auftrage...

Maria: Es gibt nicht den langsamen Maler und den schnellen Maler. Es gibt einfach den Maler, der so malt, wie es das Bild braucht.

In Ihren Gras-Bildern haben Sie ein Ausgangsbild und zeigen in weiteren Bildern immer wieder Ausschnitte aus diesem Erstwerk.

In Ihren Gras-Bildern haben Sie ein Ausgangsbild und zeigen in weiteren Bildern immer wieder Ausschnitte aus diesem Erstwerk.

Ja, genau. Bei dem Bild mit dem Gras vor rotem Hintergrund ist es wie bei vielen Bildern eine Erfüllung von geträumten Bildern, die ich schon mit 18 Jahren hatte, mit meinem Lehrer Max von Mühlenen. Der hatte damals die Theorie Rot-Blau: Das Rot ist eine Farbe, die sich ausdehnt, ist also Raum. Blau zieht sich zusammen und ist Gegenstand. Wir alle, also er und seine Schüler, wir haben versucht, damit gute Bilder zu malen. Auch dem Meister, wie ich jetzt im Nachhinein denke, ist es nicht gelungen. Und jetzt wollte ich doch zeigen: Ja, ich kann’s.

Maria: Nach 70 Jahren!

Und es hat sich etwas ganz Neues ergeben. Die Theorie war immer: Farbe ist Fläche. Und man kann nicht Hell-Dunkel und Farbigkeit miteinander vermischen. Und das ist mir, glaube ich, jetzt gelungen. Ich habe die Gräser hell-dunkel und farbig gemalt und den Hintergrund ganz abstrakt, einfach eine rote Fläche.

Das heißt, auch dieser ganz aktuelle Werkzyklus liefert Ihnen selbst noch neue künstlerische Erkenntnisse.

Ja.

Das ist doch ein schöner Gedanke zum Abschluss. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Gertsch.

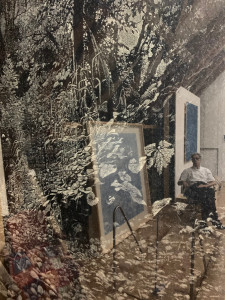

Das Gespräch mit Franz und Maria Gertsch führten Frau Dr. Anke Brack und Rene S. Spiegelberger am 29. Januar 2020 im Atelier des Künstlers.