Ateliergespräch - Christopher Lehmpfuhl

Plein Air Malerei, also das Malen draußen im Freien, scheint mit Aufkommen moderner Technik und entsprechend der Änderung der Sujets fast aus der Mode gekommen zu sein. Was veranlasst Sie, dennoch Wind und Wetter zu trotzen?

Ich kann mich an ein Schlüsselerlebnis erinnern, als ich im Atelier der Hochschule der Künste ein paar Zeichnungen angefertigt habe. Da hatte ein Kollege abstrakte Bilder gemalt und die Angewohnheit gehabt, auf 2x2 Meter großen Leinwänden, nicht nur ein wenig Farbe auszuschütten, sondern auch einen Liter Terpentinöl. Das hat furchtbar gestunken, ich hatte furchtbare Kopfschmerzen und durfte aber die Fenster nicht öffnen, weil es Winter war und die Kolleginnen dann gefroren hätten – da habe ich gesagt, ok, ich muss hier raus.

Zu diesem Zeitpunkt in den 90ern war im alten Museum eine Lovis Corinth Ausstellung, welcher mein liebster deutscher Impressionist ist, mit Bildern aus Berlin „Unter den Linden“ und vom Dom und ich habe gedacht, wow, man muss gar nicht in Südfrankreich leben, um als Impressionist arbeiten zu können, – das kann auch hier machen. Es war, streng genommen, eine Flucht vor diesen Gerüchen.

Als ich dann mit meinem Fahrrad durch Berlin gefahren bin, wurde ich von vielen Kollegen belächelt so nach dem Motto „ Sowas kann man heutzutage nicht mehr machen“ und „Plein Air Malerei, was ist das denn schon“ und „Es gibt doch Konzeptkunst, Malerei ist tot“. Ich habe mich aber nicht beirren lassen.

Mit den Transportmöglichkeiten wuchs auch proportional das Format. Noch als Student hatte ich eine kleine Weinkiste auf meinem Fahrrad, welche innen 24x36 cm maß, und das war auch damals der Grund, warum die Bilder nicht größer sein konnten. Jetzt habe ich einen Sprinter und das Innenmaß meines Sprinters 1,80m x 2,40m ist sozusagen das Maximum, was ich an Formaten vor Ort malen kann.

Meine Eltern haben in der Steiermark ein Ferienhaus, wo ich als Kind zu jeder Jahreszeit Urlaub gemacht habe, wo wir gewandert sind, wo ich Ski gefahren und geklettert bin. Ich habe dabei ein Gespür für Landschaft entwickelt und Sehen gelernt. Meine Eltern zeigten mir eine fotographische Sicht, so dass das Bild spannend aussieht – ein paar elementare Dinge zur Bildkomposition. Angefangen hat dies aber mit acht Jahren: Da habe ich angefangen, die Impressionisten zu kopieren. Ich war in Berlin im Museum und war begeistert, dass die Bilder der Impressionisten von nah betrachtet sehr abstrakt sind und mit der Entfernung sich konkretisieren und ein Motiv nachvollziehbar wird. Ich kopierte Monet und Van Gogh und habe diese Technik seitdem immer wieder angewendet. Kontinuierlich und ausschließlich draußen gemalt habe ich erst in den 90er Jahren. Über die Jahre habe ich gemerkt, dass ich eine innige Beziehung zur Landschaft brauche, ich kann nicht mehr drinnen dasselbe malen wie draußen. Ich male mit allen Sinnen. Dabei spielt das Licht eine entscheidende Rolle, stammend aus dem Impressionismus einen Ort weniger an seinen Wahrzeichen als an seinem Licht zu erkennen – zum Beispiel ist das italienische Licht ein anderes als das Nordlicht in Island. Oder auch Australien ist bekannt für sein Licht, denn es hat sehr harte Schatten. Berlin hatte in den 90er Jahren dieses silbrige Licht gehabt; die Luftverschmutzung hat alle Farben und das Licht auf eine sehr malerische Qualität stark gebrochen und das Berlinergrau ist auch ein Kunstbegriff gewesen.

Es ist im Vergleich zur Ostsee etwas ganz anderes, denn dort ist der Himmel eben blau, es weht eine Brise, die Geräusche des Meeres - all das fließt in meine Malerei mit ein, auch die Temperatur. In Zürich zum Beispiel habe ich im Winter gemalt und auch gefroren. Diese Temperatur muss ich spüren, um sie malerisch umzusetzen. Es ist für mich essentiell wichtig.

Ich habe aber auch in der Toskana bei 40° C in der Sonne gemalt. Die Farbpalette war zum Teil so heiß, dass ich sie kaum anfassen konnte – das fließt alles mit ein wie auch die Schneeflocke im Winter, die sich mit der Farbe vermischt, oder Sand, wenn ich im Orkan auf Sylt arbeite.

Sie planen ja ein Bild auch vor, wie können Sie diese witterungsbedingten Unwägbarkeiten mit einkalkulieren oder ist das gar nicht erforderlich?

Es ist sehr wohl erforderlich, denn Logistik ist für mich eine essentielle Voraussetzung, um überhaupt ein Bild malen zu können. Das wichtigste im Vorwege ist eine Bildidee. Ich mache keine Skizzen, sondern gehe an den Ort und er sagt mir, was ich zu tun habe. Ich sehe die Motive und habe plötzlich eine Bildidee. Diese Idee speichere ich in meinem Kopf ab und kann sie reproduzieren selbst, wenn sich die Situation ändert, weil beim Plein Air Malen es das Problem ist, dass sich die Situation oft drastisch ändert. Seien es die Lichtverhältnisse oder es fängt an zu regnen oder ein Sturm setzt ein. Ich könnte das auch ganz bequem vom Foto abmalen, dann hat man die 1/125 Sekunde eingefangen, aber so habe ich ein bis zwei Stunden Zeit, Lichtveränderungen, Stimmungen einzufangen. Und bei jeder Veränderung, ob ich die Fassaden oder den Himmel male, muss ich entscheiden, ist dies gut für das Bild oder nicht. Ein Beispiel: Wenn nach einer Regenstimmung die Sonne kommt und das Licht viel besser ist als vorher, kann ich das natürlich anpassen, aber dann laufe ich auch Gefahr, ein komplett neues Bild zu malen. Ich kann aber auch, obwohl die Sonne da ist, die Regenstimmung aus dem Kopf heraus zu Ende malen, weil ich ein fotografisches Gedächtnis für Licht habe. Und in wenigen Sekunden kann ich entscheiden, ob ich das Licht als Spannungselement verwende oder nicht.

Wenn Sie sich mit einem neuen Ort auseinandersetzen, wie beim aktuellen Beispiel mit Zürich und dem Züricher Umland – finden Sie die Orte oder finden diese Sie?

Also da dies ja meine Arbeitsweise grundsätzlich auszeichnet, ist es für mich nie ein Problem, mich mit einem neuen Ort auseinander zu setzen, ich recherchiere vorab sehr wohl, was den Ort auszeichnet. In Zürich zum Beispiel möchte ich in drei Tagen, die ich dort bin, Impressionen einfangen, die diese Stadt auszeichnen. Dann schaue ich natürlich nach Sehenswürdigkeiten, nach schönen Plätzen, Orte die eine gute Ausstrahlung haben. Ich entscheide vor Ort, ob es das richtige Motiv ist oder nicht. In Zürich habe ich in der Nähe von Großmünster in der Hafenenge schöne Motive finden können und am Lindenhof, natürlich auch bei der NZZ – das sind die Orte, für die ich mich entschieden habe. Für mich ist auch wichtig, dass ich in der Nähe parken kann – ich bin nicht bereit, für jedes Bild drei Kilometer durch die Stadt zu laufen oder zu riskieren, dass ich abgeschleppt werde oder Strafzettel bekomme – das ist wichtig: die Logistik.

Ich versuche immer heraus zu finden, was diesen Ort auszeichnet, was hat er für ein Licht und einen Farbklang, was unterscheidet ihn von anderen Orten. Ich möchte auch, dass es ganz klar als Zürich zu erkennen ist, man muss sich dann natürlich an den bekannten Gebäuden orientieren. Jeder Ausschnitt, den ich wähle muss ein Bild sein, und als Bild unabhängig vom Ort funktionieren. Der Ort ist eher ein Hilfsmittel, um ein Bild zu kreieren.

Sie haben eben schon die Widrigkeit der Witterungsbedingungen angesprochen und dass sie sich auch direkt auf Ihre Malerei, auf das konkrete Werk auswirken. Sie haben einen sehr intensiven Farbauftrag und benutzen dabei keine Pinsel und klassischen Werkzeuge, sondern Ihre Finger. Also, wenn Sie sich für ein Stillleben im Atelier entscheiden, werden Sie einen weniger intensiven Farbauftrag gebrauchen als bei einem Sturmbild an der See. Wie sind Sie zu dieser Technik gekommen und wie haben Sie sich dafür entschieden, mit den Händen direkt auf die Leinwand einzuwirken?

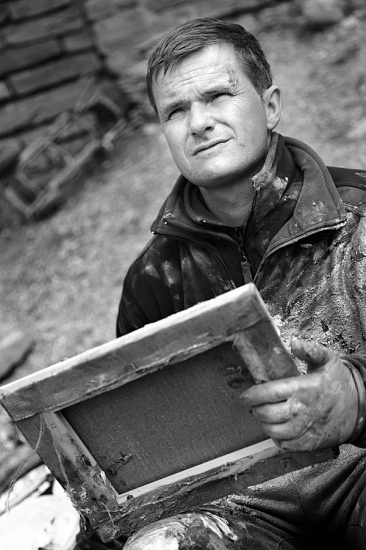

Das Lustige ist, eigentlich hat es etwas mit Faulheit zu tun. Bei einem Bild hatte sich mal die Farbe verselbstständigt und ist runter „gepurzelt“ und da ich nicht zum Auto laufen wollte, um einen Pinsel zu holen und die Farbe wieder anzubringen, habe ich an Stelle eines Pinsels einen Latexhandschuh genommen und die Farbe mit den Fingern wieder angebracht. Dabei merkte ich, dass sich das gut anfühlt. Dabei fiel mir der Satz meines Lehrers, Klaus Fußmann, ein, welcher sagte: „Ein wirklicher Künstler muss in der Lage sein, in einen Farbeimer zu fassen, und darf sich dabei nicht ekeln.“ Und ich muss gestehen, dass dies ein guter Satz ist, welchen man verinnerlichen muss, denn man macht sich schmutzig, die Farbe ist überall – will man das? Ich habe mich dafür entschieden und habe gesagt, ich finde es schön die Farbe zu spüren. Ich habe danach noch eine lange Zeit Hand und Pinsel kombiniert. Bis ich merkte, ich brauch dies gar nicht mehr, denn mit der Hand ist es viel direkter. Ich bin viel mehr eins mit dem Thema, der Natur, dem Umfeld und der Malerei. Es ist ein modellieren mit Farbe, das Bild bekommt eine dreidimensionale Wirkung durch den Auftrag der Farbe. Ob es die Stuckatur ist oder ein Wolke oder ein Wasserelement oder auch Bäume sind. Ich kann diese Elemente nach empfinden und nachformen mit der Farbe. Für mich ist das eine enorm sinnliche Befreiung, dass ich keinen Pinsel mehr benutze. Ich brauche ihn nicht. Es ist nichts Neues, Baselitz hat dies auch gemacht oder Arnulf Rainer oder Hartwig Ebersbach, der auch mit Füßen malt. Ich wüsste nicht, ob ich meine Füße ungeschützt in Farbe tauchen würde, ich habe jedes Mal Latexhandschuhe an –Schutz ist mir sehr wichtig, da sie aber sehr dünn sind, habe ich einen direkten Kontakt zur Farbe und zur Leinwand und ich spüre alles. Ich könnte nicht mit einem Skihandschuh malen, weil ich eine Panzerwand zwischen dem Motiv und mir hätte. Das würde nicht gehen.

Fast so schlimm wie ein Pinsel?

Ja, genau, fast wie ein Pinsel! Dies habe ich auch intensiv gespürt, als ich bei minus 9 Grad und starkem Wind gemalt habe. Die Farbe war jeden Morgen tiefgefroren. Farbe hat bei diesen Temperaturen noch eine gewisse Konsistenz, so dass man sie noch bewegen kann, aber sie ist eiskalt. Und diese kalte Farbe mit einem Latexhandschuh auf die Leinwand zu bringen, ist wie mit Eiscreme zu malen. Und im Sommer haben einige Farben, wie Indigo oder Saftgrün, in der Sonne 60 Grad plus und man verbrennt sich die Finger. Zwischen diesen Extremen bewegt sich alles. Im Atelier würde mir das verloren gehen.

Sie wehren sich nicht gegen die kunsthistorische Einordnung als „zeitgenössischer Impressionist“. Ist Ihre Malweise und Farbgebung insbesondere, wenn Sie in einigen Teilen fast in der Abstraktion angekommen sind, nicht eher als expressionistisch zu bezeichnen?

Einigen wir uns auf expressiven Impressionismus. Das ist vielleicht die bessere Bezeichnung, weil in der Tat der Impressionismus von der Malweise, dem Farbauftrag und der Größe der Bilder eher im Mittelformat beheimatet ist – selbst wenn man Van Gogh nimmt, welcher für mich eher Expressionist ist, Vater der Moderne, der auch sehr wild ist. Ich mag sehr diese „Sutinenbilder“, die sehr windschief und schräg dynamisch wirken und über den Rechtenwinkel hinaus gehen bei der Komposition. Für mich ist der Bezug zum Impressionismus wichtig, das sind meine Wurzeln. Meine Kunst soll man nicht mit einem Liebermann oder Van Gogh verwechseln, sondern man soll sagen „Ah, Lehmpfuhl!“. Mein Ziel ist es eine eigene Handschrift zu entwickeln, dass man mich anhand meiner Farbgebung zu erkennt. Es gibt bestimmte Formen der Architektur, Kleidung, Werbungselemente, die unsere Zeit aus machen – man soll erkennen, dass die Bilder in der heutigen Zeit entstanden sind.

Sehr bezeichnend hierfür ist der Rückbau des Palastes der Republik und der Aufbau des Stadtschlosses, womit ich mich gerade auseinandersetze. Da ist es für mich sehr wichtig, auch ab und an neben dem klassischen Sujet auch ein politisches Thema zu bearbeiten. Ich male seit 2008 an diesem Zyklus, das sind nun schon acht Jahre. Erst, wenn das Stadtschloss steht, ist dieser Zyklus für mich zu Ende. Dann habe ich zehn Jahre Zeitgeschichte an diesem sehr bedeutenden Ort und Brennpunkt Berlins festgehalten. Das ist für mich Ausdruck von deutsch-deutscher Geschichte. Warum ist das Stadtschloss abgerissen worden, wie gehen wir miteinander um – wenn man diese beiden Zyklen vereint, dann hoffe ich auch, dass wieder eine Brücke geschaffen wird zwischen den Wunden, die auch dieser Akt an sich verursacht hat, und ein Dialog bei den Ost- und Westberlinern.

Ist das ein künstlerisch historischer Blick oder ein künstlerisch politischer Blick, den Sie mit diesem großen Zyklus gezogen haben?

Beides, es ist historisch insofern, dass es das, was ich gemalt habe, nicht mehr gibt und es war auch zu der Zeit, wo ich den Rückbau des Palastes dokumentiert habe, ein Wettlauf gegen die Zeit, eine Woche später waren schon ein bis zwei Türme weg. Die Silhouette der Stadt wurde immer deutlicher. Dann war eine Grünfläche, die temporäre Kunsthalle, die Humboldt-Box , Ausgrabungen auf dem Platz - all diese Elemente sind ein Dokument der Zeit. Insofern sind die Bilder bedeutend, wenn man sich so die Geschichte nochmal in Erinnerung ruft. Ich habe auch die Grundsteinlegung des Stadtschlosses dokumentiert, die Festlegung der Bodenplatte und dann die einzelnen Stockwerke wie sie gewachsen sind. Mich hat es auch künstlerisch interessiert, wie dann das Bauvolumen, dieser Körper des Stadtschlosses alle Lücken wieder geschlossen hat und diesen Ort neu prägt. Dadurch glaube ich, dass das auch eines Tages eine sehr schöne Zusammenfassung sein wird, was dort passiert ist. Ich kann es kaum erwarten, all die Bilder zusammen zu sehen. Es sind schon mehr als 100 Großformate und ich hatte neulich 20 alleine im Atelier stehen. Es hatte ein unglaubliche Kraft. Neben all den anderen, die ich male, ist dies mein Hauptzyklus.

Sie haben mit diesem Zyklus eine riesige Diskussion ausgelöst, ein mediales Echo erzeugt, welches weit über die Feuilletons und über die Hauptstadt hinaus ging. Hat das auch damit zu tun, dass Sie hier ein Chronist einer Gefühlswelt nicht nur diese Stadt, sondern dieses gesamten Umbruchprozesses gewesen sind?

Ja, es ist mein Beitrag zur Wiedervereinigung. Ich habe auch gemerkt, wenn ich dort arbeite, dass die Leute sehr berührt sind. Die Menschen erzählen mir ihre ganz persönliche Geschichte über den Palast der Republik und ich habe damals wirklich nachträglich eine Beziehung zu dem Palast aufgebaut. Ich bin ja West-Berliner und vielleicht kann ich auch aus diesem Grund das aus einer anderen Distanz heraus interpretieren. Wäre ich emotional betroffen, wäre ich vielleicht anders da ran gegangen, aber so konnte ich sagen, dass ich das nicht ganz gut finde, wie das gemacht wurde. Aber „Ulbricht hat euer Stadtschloss kaputt gemacht, deshalb machen wie jetzt Euren Palast der Republik kaputt und bauen das Stadtschloss wieder auf“ – das ist schon eine verrückte Geschichte, die an diesem Platz geschieht, die nicht ganz ungefährlich ist. Ich finde, es zeigt auch einen etwas unsensiblen Umgang mit dieser Symbolik, weil dieser Palast auch eine starke Symbolkraft gehabt hat. Ich bin froh, dass das Staatsratsgebäude noch da ist und von der SMT (Anm. d. Red.: Private Wirtschaftshochschule) genutzt wird. Es ist wunderbar erhalten geblieben und ich finde die Ost-Architektur insgesamt wunderschön – dies wirkt in meinen Bildern ganz toll. Es ist mir wichtig, dass man so etwas erhält, die NS-Bauten wurden auch nicht alle abgerissen und da gibt es noch mehr Gründe, diese weg zu radieren. Ich fand damals so bezeichnend diesen Schriftsatz auf einer Mauer vom Palast der Republik „Die DDR hat es nie gegeben“, genau das war für mich der Ausdruck, was da eigentlich passierte. Es ist Teil unserer Geschichte.

Trotzdem haben Sie mir im Vorgespräch zu diesem Interview erzählt, dass Sie gerade mit dem Vordenker des Wiederaufbaus des Stadtschlosses, mit Herrn von Boddien, bei einer Führung aufgezeigt bekamen, wie die Harmonie dieses Platzes durch den Aufbau wiederhergestellt wird. Ich vermute auch vor dem Hintergrund dieser Geschichte, dieser Veränderung dieses geschichtsträchtigen Platzes – sind Sie deshalb kein Gegner des Stadtschlosses, sondern einfach ein Chronist an dieser Stelle?

Richtig. Ich habe natürlich meine Meinung zu dem Stadtschloss, zu dem Politikum an sich. Wenn es am Ende steht, wird es in der Tat das gesamte Stadtbild homogener wirken lassen als zuvor. Es wird es abschließen, wenn man unter den Linden prominiert und am August-Bebel-Platz vorbei geht und an der Humboldt Universität, man sieht das Stadtschloss am Ende bis man zum Dom geht. Das wird sehr schön aussehen, es wird homogen sein. Ein moderner Bau wie der Palast war in diesem Kontext , da verstehe ich auch Herrn von Boddien sehr gut, ein gewisser Schandfleck, ein Bruch. Aber ich bin sowieso für Brüche und ich finde es gerade gut, wenn etwas nicht ganz so harmonisch dazwischen kommt und eine Spannung erzeugt oder ein Störfaktor ist. Ich werde mich damit anfreunden – die Frage ist, was wird in diesem Stadtschloss zu sehen sein. Gut wäre es, wenn ein Teil dieser Ausstellungsfläche dafür genutzt wird, eine Diskussion anzuregen darüber, was an diesem Platz geschehen ist und warum. Dass man auch wieder aufeinander zu geht, das ist meine Hoffnung. Die Fassade ist das eine, aber der Inhalt wird das sein, was am Ende die Menschen überzeugt und vereint. Ich hoffe, dass das dazu beiträgt die Wiedervereinigung zu vollziehen an einem sehr wichtigen Ort Berlins. Für mich ist es der Platz schlechthin, deshalb lässt er mich auch nicht los.

Ich möchte das politische Terrain ein Stück weit verlassen und mit Ihnen auf das Künstlerische zurückkehren und dafür zurück nach Zürich gehen. Sie haben dort im frühen März, im Vor-Frühling, gemalt und nicht im Sommer. Was bedeutet das für die Arbeiten, die in Zürich entstanden sind?

Das bedeutet, dass ich Winterbilder malen kann. Das tue ich besonders gerne. Damit schaffe ich einen Kontrast. Vorher war ich in der Toskana, dann im Engadin im tiefsten Winter und dann kam ich ins graue Zürich. Und habe mich ein bisschen an Berlin erinnert von der Farbgebung. Ich bin gar nicht so ein Freund davon, immer ein Postkartenblau zu malen. Ich finde es gerade reizvoll sich dem zu stellen, den Widrigkeiten, kaltem Wind, auftürmendem Wasser und trotzdem daraus Malerei zu machen – das hat mir sehr gefallen. Ich habe immer um acht Uhr morgens begonnen bis abends halb sieben, das war für mich eine enorm intensive Zeit. Es hat mir gefallen, dass ich bei dieser Edition in einem Format geblieben bin. Anders als sonst, wo ich kleine und große Bilder male und Formate kombiniere. Durch die Verwendung des gleichen Formates, nämlich 50x50 cm, für jedes Motiv sind sie alle gleichwertig. Es erinnert mich an meinen Zyklus „20 Jahre Mauerfall“, da habe ich 16 Bundesländer gemalt und übertitelt mit dem Zitat von Helmut Kohl, „Blühende Landschaften“. Dafür sollte ich auf 100 x 120cm die Landeshauptstadt und eine typische Landschaft malen. Pro Bundesland entstanden dabei genau zwei Bilder, es war eine Gleichwertigkeit, Bayern war nicht größer als Hessen. Es war eine Gleichsetzung und es waren nicht nur die neuen Bundesländer, sondern alle Bundesländer wurden als blühende Landschaften bezeichnet.

Das bedeutet, dass ich Winterbilder malen kann. Das tue ich besonders gerne. Damit schaffe ich einen Kontrast. Vorher war ich in der Toskana, dann im Engadin im tiefsten Winter und dann kam ich ins graue Zürich. Und habe mich ein bisschen an Berlin erinnert von der Farbgebung. Ich bin gar nicht so ein Freund davon, immer ein Postkartenblau zu malen. Ich finde es gerade reizvoll sich dem zu stellen, den Widrigkeiten, kaltem Wind, auftürmendem Wasser und trotzdem daraus Malerei zu machen – das hat mir sehr gefallen. Ich habe immer um acht Uhr morgens begonnen bis abends halb sieben, das war für mich eine enorm intensive Zeit. Es hat mir gefallen, dass ich bei dieser Edition in einem Format geblieben bin. Anders als sonst, wo ich kleine und große Bilder male und Formate kombiniere. Durch die Verwendung des gleichen Formates, nämlich 50x50 cm, für jedes Motiv sind sie alle gleichwertig. Es erinnert mich an meinen Zyklus „20 Jahre Mauerfall“, da habe ich 16 Bundesländer gemalt und übertitelt mit dem Zitat von Helmut Kohl, „Blühende Landschaften“. Dafür sollte ich auf 100 x 120cm die Landeshauptstadt und eine typische Landschaft malen. Pro Bundesland entstanden dabei genau zwei Bilder, es war eine Gleichwertigkeit, Bayern war nicht größer als Hessen. Es war eine Gleichsetzung und es waren nicht nur die neuen Bundesländer, sondern alle Bundesländer wurden als blühende Landschaften bezeichnet.

Des Weiteren hat mir an der Arbeit in Zürich enorm gefallen, dass es mit dem 50 x 70 cm Format nicht zu klein und auch nicht groß war. Ich konnte in diesem Format alle wichtigen Dinge ausdrücken, die meine Malerei ausmachen. Ich konnte mich mit dem Licht auseinandersetzen, ich konnte am Zürichsee das Thema Wasser festhalten und ich habe auch Blicke von oben auf die Stadt einfangen können. Das sind alles Dinge, die für mich wichtig sind und die Bilder zu einem ‚Lehmpfuhl’ machen. Neuerung war für mich der Brunnen, in der Hafenenge steht, ein schöner Brunnen. Er hat eine Bronzefigur, welche ich in den ganzen Kontext des Hafens setzen konnte. Das hat mir sehr gefallen, die einzelnen Farbklänge, die diese Stadt ausmachen, festzuhalten. Was ich besonders interessant fand, war, dass zum Beispiel die Ockertöne alle einen Grünstich haben, das Ocker ist in Zürich grün. Sehr viel kühler dadurch, selbst wenn das Abendlicht scheint. Verbunden mit den Kupfertönen ist es ein grau-grün-beiger Farbklang, der diese Stadt ausmacht.

Sie haben geschildert, dass Sie unter sehr fordernden Witterungsbedingungen gearbeitet haben. An der Grenze zu null Grad bei nicht ganz trockenen Bedingungen an über 10 Stunden am Tag. Schlaf, Schwäche oder Erschöpfung blenden Sie in diesen intensiven Schaffensphasen, in denen auch die Unikat-Reihe für die NZZ entstanden ist, nach eigener Aussage aus. Wie ist es denn im Kontakt mit den Zürichern gewesen, wie haben die Ihre Malerei dort wahrgenommen – gab es Kontakte?

Das Schöne war, dass fast 100% der Menschen, die mich angesprochen haben, begeistert waren, dass überhaupt jemand und auch noch bei diesem Wetter malt. Als ich erzählt habe, für welches Projekt ich male, waren sie ganz begeistert, weil sie natürlich auch die NZZ beziehen und von mir zum Teil sogar schon gehört haben. Das hat mich sehr gefreut, ich habe jeden Tag auch Kunden von mir getroffen, die Bilder von mir hatten und mich darauf angesprochen haben. Es war wirklich schön zu merken, dass die Reaktionen durchaus positiv sind, selbst wenn jemand aus seinem Ferrari aussteigt und ein Bild von mir macht, wie ich die Bilder in meinen Wagen einsortiere, weil er es „cool“ findet. Ein Mann hatte sogar gefragt, ob ein Farbeimer explodiert sei und warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Das fand ich sehr nett, dass die Menschen nicht so schüchtern waren, sondern im Gegenteil offen, und mir teilweise ihre Lebensgeschichte erzählten. Jedes Mal kam ein gewisses Feedback …einige wollten bereits Bilder für sich reservieren.

Sie haben nur fast 100% Zustimmung zu Ihrer Malerei, die vollen 100% haben Sie nicht erreicht, weil ein direkter Kontakt auch mit der Züricher Polizei war?

Sie haben nur fast 100% Zustimmung zu Ihrer Malerei, die vollen 100% haben Sie nicht erreicht, weil ein direkter Kontakt auch mit der Züricher Polizei war?

Ja, genau das war auch sehr lustig. Die Streife fuhr an mir vorbei, erst ganz langsam und dann auf einmal setzten sie wieder zurück, und ich dachte nur, dass das kein gutes Zeichen ist. Daraufhin sind auch wirklich zwei Herren ausgestiegen mit der Hand an der „Knarre“, und fragten nach einer Genehmigung. Darauf entgegnete ich, ich habe keine Genehmigung, ich habe einen Auftrag. Ich muss nämlich für die NZZ malen! Darauf entgegneten sie, wenn es für die NZZ sei, ist alles in Ordnung. Sonst habe ich keine negativen Erfahrungen gemacht. Früher empfand ich es schlimmer, Hinwiese zu erhalten wie „Sie dürfen hier nicht malen, da es öffentlich ist.“, natürlich weiß ich das. Berlin ist in der Hinsicht entspannter. Da gibt es eher das Problem, wenn man auf privatem Grund malt, wie einmal im Sonycenter. Ordnungsbeamten in Hamburg zum Beispiel sind da viel schlimmer. Da kam auf mich ein Mitte 30-Jähriger zu und sagte: „Da werde ich ganz schnell ungeduldig - Farbe auf dem Boden!“. Ich sollte sofort was darunter legen, auch sei er heute zwar nicht im Amt, aber bei ihm herrsche Zucht und Ordnung. Daraufhin habe ich dann Folie geholt. Dies kommentierte er mit meiner fehlenden Genehmigung und das seine vierjährige Tochter besser malen könnte. Er sagte zu Passanten, dass sie ruhig in mich hineinlaufen könnten, denn ich stehe hier illegal. Da habe ich kurz überlegt, ob ich ihm die Farbpalette zustecke oder ihn ins Wasser werfe. Die Zeit aber arbeitete gegen ihn – es bildete sich eine Menschentraube, die das Schauspiel fotografierten und sich freuten. Am Ende habe ich meine Sachen zusammen gepackt. Dann ist meine Öl-verschmierte Folie, welche er unbedingt haben wollte, an seine Aktentasche geflogen und klebte daran fest. Ich sagte dazu einfach nichts und stellte mir vor, wie er in seinen Feierabend ging und die mit Farbe verschmierte Folie an seiner Aktentasche und überall anders finden würde.

Also kleine Sünden straft der liebe Gott zuerst. Abschließende Frage: Mit Zürich haben Sie noch eine andere Verbindung und wir haben zuvor über einen Zyklus gesprochen, der auch politisch sehr komplex ist, der Stadtschlosszyklus. Sie arbeiten gerade an einer sehr großen Serie für Rudi Bindella und da geht es gar nicht politisch zu. Können Sie dazu noch ein paar Worte sagen?

Er hat mich auf sein Weingut nach Vallocaia in der Nähe von Montepulciano eingeladen. Ich soll mich dort mit dem Thema der Entstehung eines Weines auseinandersetzen, also von der Rebe bis zum Weinglas, jede Station zu jeder Jahreszeit. Wie entsteht der Wein und das Olivenöl. Er beliefert seine Restaurants mit seinen eigenen Produkten, was ich toll finde. Er wird 2017 einen Weinkeller eröffnen, welcher jene Bilder beinhaltet, und man kann sehen, wie dieser Wein entsteht, wie die Fässer gelagert werden. Ich werde auch versuchen, ein Fresko zu malen, und ein paar neue Techniken ausprobieren – das wird ein sehr schönes Gesamtkunstwerk. Er ist in meinen Augen ein absoluter Künstler, der Räume gestalten kann und ein sensibles Gespür dafür hat, wie die Proportionen, Licht, Antikes, Altes und Neues miteinander verbunden werden kann. Hier wird die Fusion geschaffen mit der Landschaft selbst, dem Produkt und der Kunst. Ich finde es grandios, ein Teil davon zu sein, und freue mich sehr auf das nächste Jahr.

Sie haben auch schon in Hamburg gemalt. Welche Motive haben Sie besonders gereizt und welche Szenerie an Alster und Elbe haben einen besonderen Reiz für einen Impressionisten?

Hamburg ist eine wunderbare Stadt mit starker Ausstrahlung. Ich habe generell ein Faible für Städte, die am Wasser liegen, einen Hafen haben und über so eine eindrucksvoll erhaltene Bausubstanz verfügen. Ich habe in den letzten Jahren mehrfach in Hamburg gearbeitet und neben der Binnen- und Aussenalster viel am Hafen gemalt - am Fischmarkt, in der Speicherstadt und natürlich unweit der Elbphilharmonie. Einer meiner Lieblingsblicke dabei ist die Aussichtsterrasse der Jugendherberge ‚Auf dem Stintfang’ oberhalb der Landungsbrücken. Hier fügt sich alles zu einer spannenden Komposition zusammen - die Kräne am Hafen, die großen Containerschiffe, die Kupferdächer, Kuppeln und das Wasser. Wenn dann noch der Himmel einen farblichen Kontrast bietet und die Wellen der Elbe durch den permanenten Wind das starke Sonnenlicht reflektieren, bin ich in meinem Element. Ich habe die Elbe aber auch schon im Winter gemalt - mit Eisschollen und Nebel - wunderbar - die Stille, das Knacken des Eises werde ich nie vergessen. Es gibt also viel Abwechslung - und ich werde hier bestimmt bald weiter malen!!

Hamburg ist eine wunderbare Stadt mit starker Ausstrahlung. Ich habe generell ein Faible für Städte, die am Wasser liegen, einen Hafen haben und über so eine eindrucksvoll erhaltene Bausubstanz verfügen. Ich habe in den letzten Jahren mehrfach in Hamburg gearbeitet und neben der Binnen- und Aussenalster viel am Hafen gemalt - am Fischmarkt, in der Speicherstadt und natürlich unweit der Elbphilharmonie. Einer meiner Lieblingsblicke dabei ist die Aussichtsterrasse der Jugendherberge ‚Auf dem Stintfang’ oberhalb der Landungsbrücken. Hier fügt sich alles zu einer spannenden Komposition zusammen - die Kräne am Hafen, die großen Containerschiffe, die Kupferdächer, Kuppeln und das Wasser. Wenn dann noch der Himmel einen farblichen Kontrast bietet und die Wellen der Elbe durch den permanenten Wind das starke Sonnenlicht reflektieren, bin ich in meinem Element. Ich habe die Elbe aber auch schon im Winter gemalt - mit Eisschollen und Nebel - wunderbar - die Stille, das Knacken des Eises werde ich nie vergessen. Es gibt also viel Abwechslung - und ich werde hier bestimmt bald weiter malen!!

Lieber Christopher Lehmpfuhl, vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte Rene S. Spiegelberger am 17. März im Berliner Atelier des Künstlers.